メタボリックシンドローム

みなさん「メタボリックシンドローム」という言葉をご存知ですか?

「以前はいていたズボンやスカートが入らなくなった」

「血糖値や血圧、中性脂肪、コレステロール値が気になる」

など心当たりがありませんか?

メタボリックシンドロームとは、内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心臓病や脳卒中などになりやすい病態を指します。単に腹囲が大きいだけでは、メタボリックシンドロームにはあてはまりません。

メタボリックシンドロームは、男女ともに40歳を境に大幅に増えていきます。

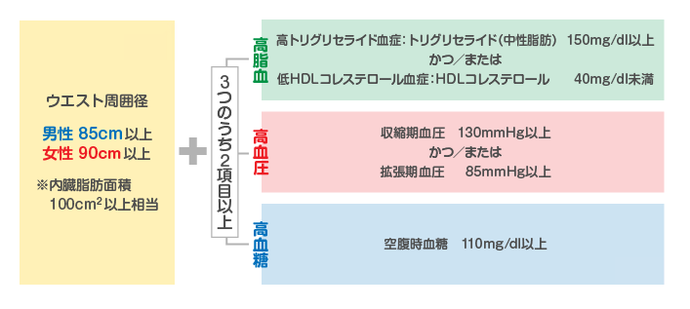

メタボリックシンドロームの診断基準

メタボリックシンドロームの予防と改善 肥満・体重チェック

メタボリックシンドロームに深く関係しているのは、内臓脂肪です。これは皮下脂肪と違って内臓の周りにつく脂肪で、過剰に蓄積されると代謝異常を引き起こします。内臓脂肪が多いのは、おなかが前に突き出ている「りんご型肥満」および「お腹ポッコリ隠れ肥満」の人です。「お腹ポッコリ隠れ肥満」のタイプは見た目がスリムな若い女性に多く、単に体重が多いということだけでは判断ができないので注意が必要です。

それではあなたの体型をチェックしてみましょう。

- 身長は?

- 体重は?

- 20歳の時の体重は?

- 腹囲は?

※腹囲の測り方:立って全身の力を抜き、軽く息を吐いた状態で、おへその高さで測りましょう。 - 肥満度(BMI)は?

※BMIの出し方:BMI=体重(キログラム)÷身長(メートル)÷身長(メートル)

それでは判定です。

- 腹囲が男性なら85cm以上、女性なら90cm以上である

- BMIが25以上である

- 20歳のときから体重が10kg以上増加している

- そもそも体重や腹囲を測る習慣がない

以上の4項目のうち、一つでもあてはまった方はメタボリックシンドローム、または予備軍になる危険性が極めて高いと言えます。運動や食生活など生活習慣の改善で体重を減らし、メタボリックシンドロームの根本原因である内臓脂肪を減らしましょう。次回は食生活改善の実際についてお話します。

メタボリックシンドロームの予防と改善 食生活

内臓脂肪の蓄積を核としたメタボリックシンドロームを改善するためには、まず、内臓脂肪を減らすことです。

基本は「過栄養」や「運動不足」といった生活習慣全般の見直しから始めましょう。

適正体重(キログラム)=身長(m)×身長(m)×22

総エネルギーを取り過ぎない

体内で余ったエネルギーは、脂肪細胞に蓄えられます。つまり必要以上のエネルギーを取り続ければ、脂肪細胞はどんどん大きくなってしまいます。自分のエネルギー必要量を知り、食べ過ぎに注意しましょう。

あなたのエネルギー必要量は?(出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」)

(単位 kcal)

|

性別 |

男性 |

女性

|

||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

身体活動レベル |

低い |

ふつう |

高い |

低い |

ふつう |

高い |

|

18~29歳 |

2250 |

2600 |

3000 |

1700 |

1950 |

2250 |

|

30~49歳 |

2350 |

2750 |

3150 |

1750 |

2050 |

2350 |

|

50~64歳 |

2250 |

2650 |

3000 |

1700 |

1950 |

2250 |

<身体活動レベルについて>

- 低 い:ほとんど外出しない、生活の大部分を座って過ごす

- ふつう:座位中心の仕事だが、移動や立って行う作業・接客等がある、通勤・買い物・家事・軽いスポーツを行っている

- 高 い:移動や立って行う作業が多い仕事をしている、スポーツなど活発な運動習慣がある

朝食を取りましょう

朝食を抜くと栄養バランスを崩し、過食につながり、太りやすくなります。また、食事内容も大切で、主食、副菜、主菜をそろえてバランスよく食べましょう。

規則正しい生活を

不規則な生活習慣は、不規則な食生活をつくります。朝、昼、晩と規則的な食事をとることが大切です。

メタボリックシンドロームの予防と改善 運動編

みなさんは運動が好きですか?

運動といっても構える必要はありません。体を動かすことは、日常生活の中でもできます。まずはできることから始めてみましょう。

運動(体力の維持・向上を目的として計画的に実施するもの;ウォーキング、ジョギング、水泳など)だけでなく、生活活動(運動以外の活動;歩行、子どもと遊ぶ、階段昇降、重い荷物を運ぶ)も身体活動に含まれ、生活習慣病予防になると言われています。

体を動かすことでこんなにもいいことがあります。

- エネルギーを消費して内臓脂肪を減らします

- 血糖値が改善します

- 筋肉の量が増えて基礎代謝が高まります。

このほかにも、血圧の改善、ストレス解消、疲れにくくなるなど、効果がいっぱいです。

肥満になりやすい人には、日常生活の過ごし方の中に、内臓脂肪の蓄積の原因があるため、工夫して生活活動量を増やしていきましょう。

暮らしの中でできること

- 通勤のバス、電車はひと駅前で降りて歩く。

- 買い物など外出はなるべく徒歩で。

- エレベーターを使わず、階段を使用する。

- 背筋を伸ばし、速歩で歩く

いつもの暮らしの延長で、できることからで良いのです。

日常生活の中で、意識して体を動かしてみましょう。

メタボリックシンドロームの予防と改善 たばことお酒

アルコールはつい飲みすぎてしまうだけでなく、夜遅くまでの飲食、食塩や脂質の多いつまみなどによってエネルギーオーバーになりがちです。1日あたりの純アルコール量を20gまでにしましょう。また、週に2回は休肝日をつくり肝臓をいたわりましょう。

純アルコール20gの量をご存知ですか?

|

お酒の種類 |

目安量 |

|---|---|

| ビール(アルコール度数5%) | 中びん1本(500ml) |

| 日本酒(アルコール度数15%) | 1合(180ml) |

| チューハイ(アルコール度数7%) | 1缶(350ml) |

| ワイン(アルコール度数12%) | グラス2杯(200ml) |

| 焼酎(アルコール度数25%) | グラス1/2杯(100ml) |

| ウイスキー(アルコール度数43%) | ダブル1杯(60ml) |

たばこの害をご存じですか?

たばこには、4000種類もの化学物質がふくまれ、そのうち約200種類が有害物質と言われています。喫煙はからだの血管を硬くし、メタボリックシンドロームを悪化させ、心臓病や脳卒中を招く要因となります。また、たばこを吸わない人も喫煙者が近くにいると、そのたばこの煙を吸ってしまうことで死亡率が上昇することが分かっています。喫煙は「百害あって一利なし」きっぱりやめましょう!

メタボリックシンドロームの予防 ストレス・休養編

メタボリックシンドロームの予防で意外と重要であるのが、精神面です。

自分にあったストレス対処法を見つけることでメタボリックシンドロームの予防ができます。

イライラしたり、嫌なことがある時、食べることで発散するタイプの人は特に注意が必要です。

ストレスによる「やけ食い」や「やけ酒」は内臓脂肪をためる原因です。食べること以外でのストレス解消法(趣味の時間を増やす、好きなスポーツをする、お風呂にゆっくり入る等)を見つけ、上手に対応しましょう。

また、睡眠は心とからだ両面の健康に重要な役割を果たしています。毎日質の良い睡眠をとり、体力を回復させていきいきとした生活を送りましょう。

メタボリックシンドロームの予防は、腹囲や体重の減少など数字の達成ばかりにとらわれていると、つまらなく長続きしません。生活を変えてのご自身の気持ちや感覚の変化、周囲の人からの反響など「やって良かった」と思う好ましい変化に注目し、自分らしい健康スタイルを築いていきましょう。

このページに関するお問い合わせ

健康こども部 健康づくり課(江南市保健センター)

〒483-8157 愛知県江南市北山町西300

電話:0587-56-4111 ファクス:0587-53-6996

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。